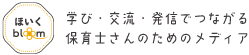

園児の皆さんと、毎日のように「虫さんどこ?」「(図鑑を見ながら)今どれ?」と、観察しているうちに、いろいろな学びがありました。

○当然のことながら、虫に興味津々の人、そうでもない人がいて、保護者・保育者とともに大人は顕著にどちらかのようです。でも、子どもはだいたいが興味津々です。

子どもの方が、それも多分7歳より下の人は、自然に近い存在なのでしょう。小さな命の輝きにとても敏感。

○少し年配のお父さんとか、こういう保育……自然の中で遊ぶとか、子どもの主体的な遊びを大切にするとか……をしたい保護者の方が、結構生き物や自然のことに詳しくない。。意外に感じたけれど、「自分が体験してない分、子どもには」という人もいる。あまり外で遊んだことがないまま大人になった人もいる。

○青虫もチョウも、手加減なく掴んで危なっかしい1歳児。

青虫をそーーっと掴んで手に乗せることができる3歳児。

チョウを手にのせてみたり、甘い砂糖水を飲んでいるところを観察したりできる5歳児。

5歳児になると、1歳児のその傾向がわかっているので、「あ!そーっとして!」「強く掴んじゃダメ!」とか注意してあげちゃったりしてる。

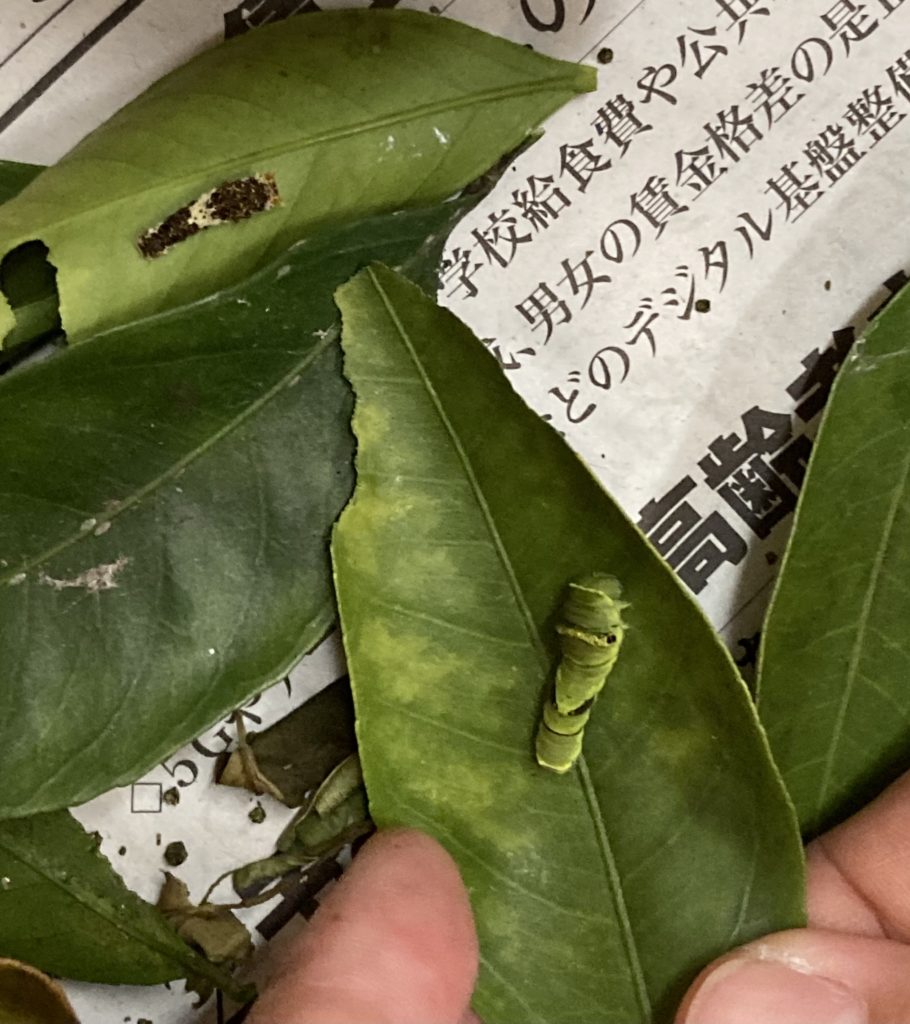

○Amazonの空き箱にダンボールカッターで窓を開けて、ガムテープで網を貼り、アゲハのおうちを作るという工作も。

○アゲハやイモムシにとどまらず、年長中児たちは次々と、ザリガニ・トカゲ・バッタ・ダンゴムシ・・・公園に虫アミを持って出かけ、なんやかんや持ち帰ってきては、育てると言うくせに全く世話せずに、結果死なせてしまう。可愛いがっているつもりだけど小さい生き物にしてみれば、迷惑なほど撫でられたり掴まれたり、その結果、弱らせてしまう。

それを何度か繰り返すうちに、5歳児さんの中には、「かわいそうだから逃してあげよう」と言い出す子が出てきたのでした。

保育者は、子どもたちが自分で気づくまでは、あまり先回りしないでフラットに見守り、一緒に楽しむというのが自然にできると最高。

ザリガニ釣るためのタコ糸や、賞味期限切れのスルメを何気なく用意する。公園の淀んだ水たまりで釣れるまで、子どもの気が済むまで付き合う。金魚の水槽みたいにブクブクするやつを、それとなく保育室に用意する……。そんな保育者さんがいるからできることです。

保育所保育指針の、環境設定って、こういうことでいいのかな。

(文:髙澤 佳栄)

髙澤 佳栄(Takasawa Yoshie)

保育園きのね 園長